【ワークショップ開催報告】「ウナギはどこへ?」

©トラフィック

©トラフィック

|

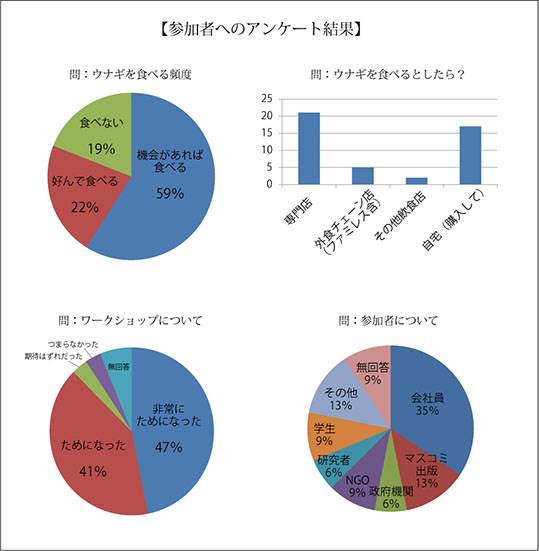

トラフィック イーストアジア ジャパンは、7月30日、東京港区にて、ウナギをめぐる現況を共有しながら、ウナギの持続可能な利用に向けて、消費者一人ひとりに何ができるのかを考えるためのワークショップを開催した(共催:港区立エコプラザ)。

ワークショップ前半では、トラフィックでおこなった東アジアにおけるウナギの生産・取引・消費の動態の変化に関する調査の結果を、水産プログラムオフィサー白石広美より報告した。今回実施した調査には、東アジアの様々なデータを組み合わせた分析の他、実地とオンラインでの市場調査も含まれる。データの分析から、公になっている数値に著しい相違があること、近年、日本以外の国でのウナギの需要の増加が示唆されることが明らかになり、各国の協同した取り組みの重要性が示された。これらの結果を、小学生からウナギに携わる専門家まで様々な立場の参加者と共有した。

後半は、6つのグループに分かれて"ウナギを持続的に利用していくために、私たちは何をすべきか?"というテーマで消費者の立場から、アイデアを出し合う場とした。活発なディスカッションがなされ、消費者目線を超えた幅広い意見が交換された。

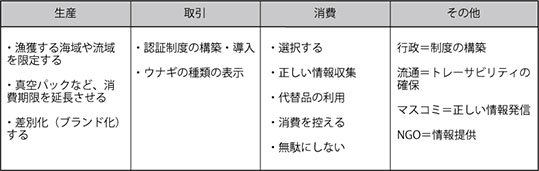

最後に、各グループから発表がなされ、以下のようなアイデアが示された。

◆具体的なアイデア(順不同)

・話の分かりやすい人に語ってもらう。(正しい認識が広がり易くなる)

・消費者も勉強することが必要。そして学んだことを周りの人に伝える。消費者として意識が広がれば、業者やスーパー、加工業者に消費者が何を望むのか伝える流れになる。

・消費者の意識が低いという問題がある。価格が上がると購入しない。マスコミが努力し、危機意識を持ってもらう必要がある。

・スーパーなどでの購買時に資源のことを考慮して漁獲されたウナギかどうか、敢えて質問してみる。

・きちんとしたウナギであることがわかるようになると良い(例えばブランド牛肉)。消費者は、どれを選ぶべきか調べ、周囲に知らせる。

・売上の一部が保護に使われるといった仕組みが既にあるが、そういった形で消費者も参加する。

・現段階では、ニホンウナギを食べないことが持続可能性につながるのでは・・・。

・MSCやASCといった認証制度をウナギにも導入することができるとよい。そして、消費者が認証品を選ぶ。

・ウナギは高級品というイメージが強いことから、生産者は消費者に、その意識を持たせるようにする。(差別化のためにウナギを認定品にするなど)

・トレーサビリティ制度の導入の後、出所がわかるウナギを消費者が選んで購入する。

・認定制度を導入し、認定品であるウナギ、もしくは認定された店でしか食べないようにする。

・消費者が選択できるように、製品にウナギの種類(ニホンウナギ、ヨーロッパウナギ等)を表示する制度づくり(行政へのはたらきかけ)。

・消費者にはできることがまだ少ない。行政、生産・流通業者、マスコミがまずは頑張らなければいけない。

・生産者は、漁をする海域や流域を限定するべき(例えばサケ漁)。

・代替品としてナマズやイワシなどを資源量が安定した魚を食べる。

・無駄にしないことが重要。スーパーにたくさんのウナギが並んでいるのに消費につながっていない様子が見受けられる。消費期限を延ばすように真空パックにするなどの工夫をする。

・NGOなどが情報提供に努め、消費者はそうした機会を積極的に活用する。

参加者は各々ウナギに思いを巡らし、消費者の意識に関すること、生産側の工夫、そして行政やマスコミ、NGOへの期待といったことまで、様々な段階における対策のアイデアが出された。

「今回出されたアイデアを行動に移していくとともに、わたしたちが、今後ウナギとの関係をどうしていきたいのか、そのために何をすべきなのかということを、社会全体で話し合っていく必要がある」と、プログラムオフィサー白石広美は語った。

2015年7月に発表した報告書

英語版:

『Eel market dynamics: An analysis of Anguilla production, trade and consumption in East Asia』

日本語版:

『ウナギの市場の動態:東アジアにおける生産・取引・消費の分析』

関連ニュース

【セミナー開催報告】ペット取引される爬虫類

-上野動物園×WWF・トラフィクセミナー-

2017年09月25日

2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催しました。生息地の開発や、ペットにするための捕獲、密輸により、絶滅の危機に瀕しているカメやトカゲなどの爬虫類。これらの動物は、密輸される途中で保護されても、多くは生息地に帰ることができません。なぜでしょうか?こうした日本のペットショップで販売される爬虫類の取引の現状と問題について、専門家が解説。参加者の疑問に答えました。

©トラフィック

【セミナー開催のご案内】上野動物園×WWF・トラフィックセミナー

-ペット取引される爬虫類-

2017年08月23日

2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催します。動物園で飼育されている爬虫類の生態やペット人気の陰で絶滅の危機に瀕している種を守るための取り組みと、日本のペットショップで販売されている爬虫類の取引を巡る課題などを専門家が分かりやくお話しします。

© Michel Terrettaz / WWF

2017年08月08日

2017年8月8日、トラフィックは、日本の主要eコマースサイトでの象牙取引を調査した報告書を発表した。調査の結果、オンライン店舗のほか、ネットオークションや個人向けフリマサイトでも活発な取引が行なわれる中、現状の規制に大きな課題があることが明らかになった。今回の調査で、これまで不明瞭だった、特にインターネットを通じた象牙取引の一端が明らかになったことから、日本政府にはあらためて、違法取引を許さない包括的な規制措置を求めていく。

©Martin Harvey / WWF

2017年07月18日

2017年7月4日、香港税関は葵涌(クワイチョン)でコンテナに隠された7.2tの密輸象牙を押収した。年に2万頭を超えるアフリカゾウが密猟されている中で起きた今回の摘発は、過去30年で最大級の規模と見られており、象牙の違法取引をめぐる国際的な組織犯罪の深刻さを物語っている。こうした一連の野生生物の違法取引に問題に対し、各国政府は今、強く連携した取り組みを進めようとしている。合法的な象牙の国内市場を持つ日本にも、この流れに参加する積極的な姿勢と取り組みが強く求められている。

©Keiko Tsunoda

関連出版物

The Southern Bluefin Tuna Market in China

発行:TRAFFIC Hong Kong【2017年6月】 著者:Joyce Wu【英語】50pp

The Shark and Ray Trade in Singapore

発行:TRAFFIC,Malaysia【2017年5月】 著者:Boon Pei Ya【英語】59pp